【文/观察者网专栏作者 张方远】

今年是抗战胜利暨台湾光复80周年,但我在台湾感受到的,却是前所未有的压抑与沉郁。民进党当局大张旗鼓地纪念“欧战胜利”,而8月15日当天,赖清德只用一篇脸书文章“纪念终战”。

与之形成鲜明对比的是,大陆庆祝抗战胜利80周年的浓烈氛围,九三阅兵还未开启,社会上已经因为电影《南京照相馆》,掀起了对那段历史的强烈讨论和深刻反思。

买了一张电影票与来回机票,抵抗台湾劣化的政治氛围

让人郁闷的是,现在还无法在台湾岛内看到《南京照相馆》。为此,我特意买了当天的来回机票,从台湾飞到香港,再从香港进深圳,看完之后原路返回台湾。一部2小时17分钟的电影,我足足花了17个小时的工夫。

很多人说我太疯,但我其实只是气不过。民进党当局首度派人参加日本的原爆纪念仪式,却对包含无数台湾人参加的抗战一字不提。在他拒绝当中国人的同时,也放弃了当一个台湾人。电影票与机票,以及那17个小时,正是我对此历史正义颠倒在台湾大行其道氛围的一种抵抗。

在观影过程中,看到躲藏在照相馆里的主角们拍了生离死别前的合影,用背景布幕的轮替,带出“大好河山,寸土不让”的素朴愿望,我的眼泪已忍不住夺眶而出,也时不时听到邻座传来的啜泣声。《南京照相馆》虽然没有在台湾上映,在网络舆论场上却对此吵成一片,而最占上风的论述,莫过于宣称这部影片是“中国大陆炒作反日情绪”。

大好河山,寸土不让

我在返程的飞机上,翻阅着这趟带在身边的张纯如《南京大屠杀》这本书。《南京照相馆》尽管是剧情片,但说它是一部纪录片一点也不为过,因为几乎每个情节、每个人物、每个桥段,都能找到相对应的史实。既然是“史实”,又何来“炒作反日”之说?被犹太资本家控制的美国好莱坞,过去一段时间大概年年都有关于犹太大屠杀的电影在全球上映,有人会因此说这些电影在炒作“反德”情绪吗?

更何况,如同学者戴锦华在《历史与人民的记忆》这篇著名的演讲中所言,1970年代以来的西方电影,流行起对于“纳粹法西斯主义的想象余音袅袅”。而其目的,则如福柯所分析的,乃是当代欧美主流文化,试图回避“纳粹法西斯主义是在现代西方民主制度内部产生的这个基本事实,回避两次世界大战是资本主义的内在矛盾无可回避的结果,我们把纳粹转移为心理,转移为个人,转移为病态,转移为某种浪漫的而残忍的事实。”

由此来看,《南京照相馆》在大陆叫好又叫座,绝对不只是因为适逢80周年纪念而已。至少我从片中看到的,没有宏大叙事,也不同于《南京!南京!》或《金陵十三钗》等作品,用外人的视角来看待南京大屠杀这场浩劫,而是回到了中国人的视野,拒绝对于侵略者任何扭曲的美化或浪漫化。

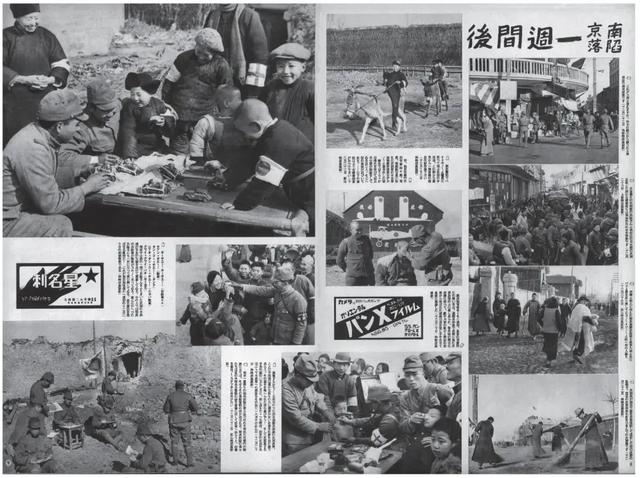

或许这也是用底片、照片贯穿全片的原因之一,拍照既是一种记忆的延续与传承,但也可以是记忆的虚构与谎言,后者就像日本军国主义者急于在报纸上刊出的“亲善照”一样。

1938年1月19日日本发行的《支那战线写真》(第三十卷第三号)刊登了题为“南京沦陷一周后”的一组照片,沦陷后的南京被粉饰成一片“祥和”景象

历史“姿势分子”大行其道,官方资源投注“亲善片”

戴锦华引述福柯的那篇短文,福柯说了一段意味深长的话:“因为记忆至少是斗争的一个重大因素(它实际上是在斗争发展史中的一种意识动力机制),如果我们抓住了人民的记忆,就抓住了他们的动力,而且就抓住了他们在过去斗争中积累的经验和知识,而不再需要知道什么是抵抗运动了……”。

把这段话用以理解当前台湾的实际情况,不只会感到讽刺,还会感到深沉的哀伤,因为台湾正在用影像消解历史、重构记忆,拍出一部又一部的“亲善片”。

在“反共”最高政策之下,当年由日本战犯组成的“白团”在台湾出现,就已种下今日台湾领导人用“终战”取代“抗战胜利”的种子。由“台独”建构的历史认知中,二战时期台湾被日本殖民统治,故而以此声称当时的台湾人是日本人,是战败国民,是盟军轰炸的“受害者”,因此不该纪念中国立场的“抗战胜利”。

这类“无赖”逻辑,在今天的台湾四处可见。比方赖当局的“国史馆”,举办了“从中日战争到终战接收”学术研讨会,“台独”立场极为鲜明的馆长陈仪深,还大言不惭地说,“‘降伏’是站在日本人的立场说话、‘光复’是站在中国人的立场说话,这是生命经验不同使然,应该互相尊重。何况‘终战’字面意义就是战争结束,具有中性的意涵。”

台湾有这样的历史“姿势分子”,真是无比的悲哀。还记得先师许介鳞生前说过,像他这样经历过日本战败、台湾光复的一代人,很多是靠着抗日歌曲《义勇军进行曲》来学习国语的,因为歌词里“不愿做奴隶的人们”,是日殖时期多少台湾百姓的真实心声。

1931年出生在高雄冈山的台大物理系第一位女性系主任林清凉,在其回忆录《不废江河万古流》也提到,少女时期她目睹盟军轰炸台湾的惨况,第一时间从内心深处发出最为直接的念头是:“如何为这些受难者报仇?中国非强不可!什么时候才能把日本人从台湾,甚至于从中国大陆和东南亚赶走?日本,最好打垮日本!”

台湾知名的乡土文学作家黄春明多次忆及,在1945年日本天皇通过广播宣布无条件投降时,其父亲的眼泪落了下来,可是“我阿公(祖父)就拍了我爸一下:‘啊,咱赢了啊,你是哭啥!’”

还有非常多的例子,都能证明日据时期台湾人的民族意识与真实心理。已故台湾史专家曾健民极为准确地总结了台湾光复的历史意义,在于“去殖民”“祖国化”与“民主化”。正因为如此,手握台湾执政大权的“皇协军”们,自然必须在历史认知与情感结构上“再殖民”“去中国化”与“独裁化”(“法西斯化”),包括在影视作品上,通过官方大笔大笔的资源补助,反历史且去历史,润物无声地把主题围绕在“台日友好”。

日本殖民时期,位于桃园复兴乡的“蕃童教育所”

台湾政治“皇协军”心房刺痛:狗是不可以咬主人的!

2008年上映的《海角七号》,感动无数观众,许多大陆朋友也大加赞赏。但这部电影正是以背叛历史的方式,将台湾拉回日本殖民统治时期,虚构了在历史上根本不曾成立过的“日台一体”。2014年讲述日殖时期台湾棒球运动的电影《KANO》,幻想出日本人与台湾人团结合作追求的“美好年代”,却绝口不提日人是如何用“清国奴”来蔑称台湾人的,而国民党的地方首长同样接受了这套论述,以此作为地方观光宣传。

再到后来,“湾生”的故事盛即一时,叙事手法都是千篇一律地去“共感”“同情”他们在日本战败返国后的悲情意识,以此强调日本与台湾的情感连结,无非是要放大“台独”政客希望扩散蔓延的“受害者情结”。在“湾生”被渲染到最高潮时,竟被爆出相关纪录片作者身世造假的丑闻。

台湾公视与日本NHK合拍电视剧《路~台湾Express~》,更是主打台湾与日本跨越世代的情感羁绊。这类主题的极致,当属2024年公视推出的“战争电视剧”《听海涌》,不惜以扭曲历史、丑化抗日英烈、制造“台湾人”与“中国人”深仇大恨的剧本,人为刻意地突出“台籍日本兵”“台籍战俘监视员”的“受害悲情”,遭到原型人物后代出面痛批该剧栽赃其父亲。

事实上,关于台籍日本兵的主题,在台湾不乏杰出作品。例如陈映真的《忠孝公园》,呈现出部分台湾人基于战争经验的“日本情结”,并深刻地映照出怪诞心理背后的历史复杂性。问题在于,台湾的当政者为了遂行其政治目的与意识形态,用资源收买的方式,全面简单化、平面化台湾历史,只突显有利于两岸敌对化的片段,实则彻底放弃人民视角,以“主体性”之名,自我附庸于殖民统治者之下。

陈映真《忠孝公园》

与此同时,以“白色恐怖”为主题的作品亦如出一辄,为了符合“抗中保台”的“台独”论述,竟把新中国烈士的历史,嫁接到民进党的“转型正义”史观之中。一旦背弃了人民的历史主体,无疑是把历史正义踩在脚底下,像一只“历史寄生虫”一般,靠着吸血来壮大自己,又有什么资格去嘲笑大陆的“抗日神剧”?更没有资格把还原事实的作品去脉络化为“反日”,因为被民进党垄断的台湾影视话语,内在全然充斥着苍白乏力的“反中”思想动员。

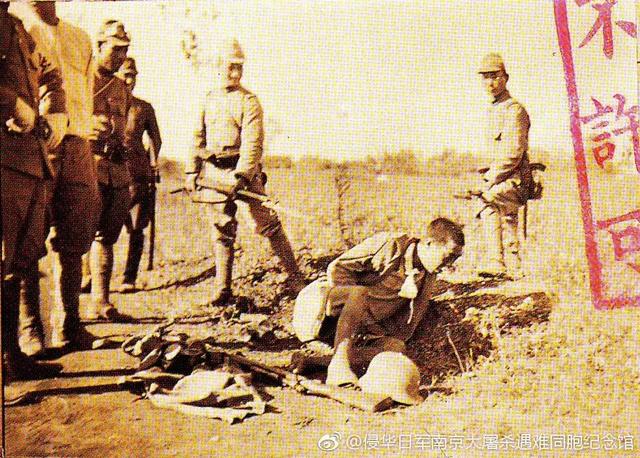

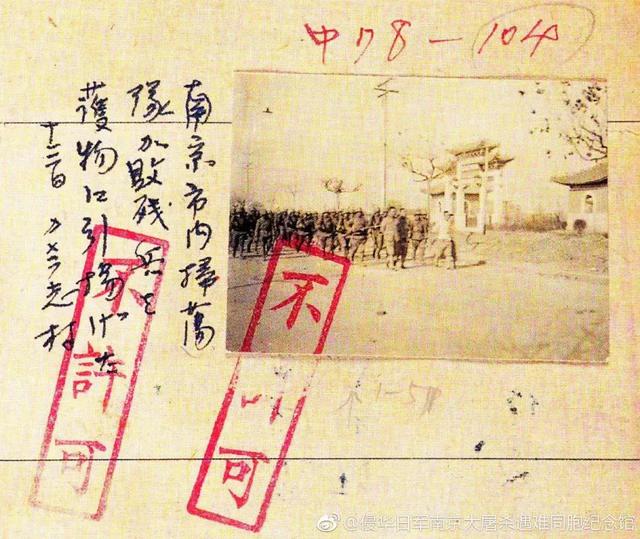

换言之,当年日军在一张张记录其残忍暴行的照片盖下鲜血般的“不许可”印章,只留下自欺欺人的“亲善照”,不就是台湾政治“皇协军”们正在干的勾当——为了满足“台湾有事即日本有事”这类“亲日抗中”的政治修辞陷阱,对属于台湾人们真正的历史,同样盖上了“不许可”印章。

两岸分裂、分断的悲剧,注定了《南京照相馆》不能或难以在台湾上映的命运,因为剧情无意之中刺痛了台独“皇协军”们的心房——伪善的伊藤秀夫一边拿着饭团喂狗,一边说着“我可是作为朋友来帮你”;但,狗是不可以咬主人的!

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com