拆二代的陨落:26岁生命背后的精神困境

阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来一 样的参与感,创作不易,感谢您的支持。

家族期望与个人挣扎

刘海洋出生于1999年,成长在郑州一个经济条件优越的家庭。作为家中三代单传的独子,他从小就被寄予厚望。

父亲刘金有经营着小生意,母亲在他4岁时因病离世,这个变故对年幼的刘海洋造成了深远影响。他逐渐学会了隐藏自己的真实情绪,在家人面前表现得坚强懂事。

刘海洋的学习成绩一直名列前茅,大学期间就获得了当地知名企业的录用通知。表面上看,他的人生轨迹完美符合社会对"成功人士"的定义标准。父亲为了他放弃了再婚的机会,将全部精力投入到儿子的成长中。

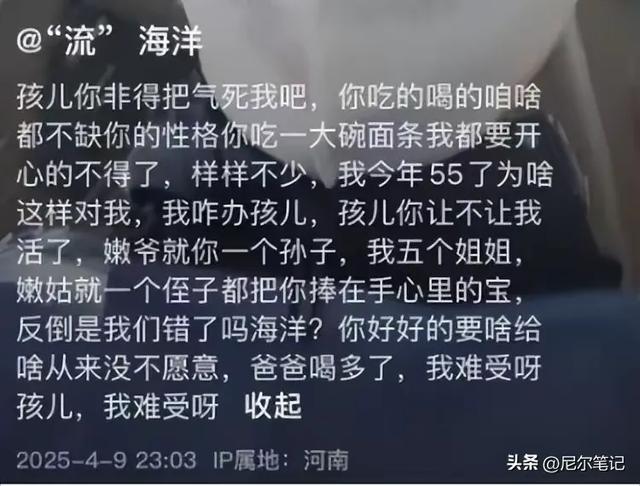

这种沉重的爱无形中给刘海洋施加了巨大压力,他必须时刻维持"完美儿子"的形象,不敢流露出任何脆弱。

刘海洋的成长环境充满了矛盾。

一方面,家族拆迁带来的财富让他无需为物质生活担忧;另一方面,三代单传的特殊身份使他背负着延续家族荣耀的责任。

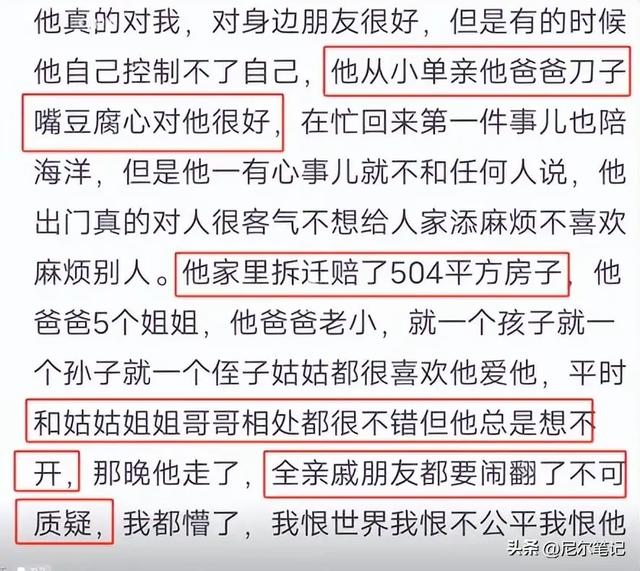

他在亲戚眼中是"别人家的孩子",在女友心中是"完美男友",但这些光环背后是他不断压抑的真实自我。

大学毕业后,刘海洋进入设计行业,工作表现突出,薪资水平远超同龄人。他用积蓄购置了房产,看似正在稳步实现社会定义的"成功人生"。

然而,这种外在成就与内心体验之间存在巨大鸿沟,他始终无法真正认可自己的价值,总是担心辜负家人的期望。

精神疾病的隐秘折磨

两年前,刘海洋开始注意到自己情绪状态的异常波动。白天工作时,他会突然进入极度亢奋的状态,思维敏捷得不像自己,创意源源不断涌现,甚至连续工作十几个小时也不觉得疲惫。

但到了夜晚,他又会陷入深度抑郁,对任何事情都提不起兴趣,连基本的饮食欲望都消失了。

这种两极化的情绪交替出现,让他逐渐失去了对自我的掌控感。

在郑州某医院就诊后,医生确诊他患有双向情感障碍。这是一种复杂的精神疾病,患者会交替经历躁狂和抑郁两种极端情绪状态,中间可能只有短暂的正常期。

刘海洋选择了隐瞒病情,只将诊断结果告诉了最亲近的女友。

双向情感障碍的治疗需要长期服药配合心理疏导,但药物只能缓解症状,无法根治疾病。

刘海洋虽然按时服药,但始终无法摆脱内心的痛苦循环。

在躁狂期,他会过度承诺工作项目,制定不切实际的计划;在抑郁期,他又会全盘否定自己,陷入深深的自责。

这种反复的情绪波动严重损害了他的社会功能,也影响了他与女友的关系。

更可怕的是,随着病情发展,他的抑郁期开始出现自杀念头。

表面上,他依然维持着成功人士的形象;私下里,他却在日记中记录着日益强烈的死亡冲动。这种内外分裂的状态最终耗尽了他的求生意志。

生命终结与遗留问题

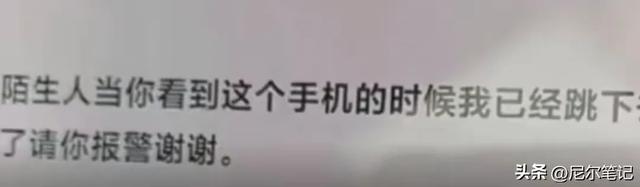

刘海洋选择在一个凌晨结束自己的生命,地点是城市某栋高楼的天台。

这个决定看似突然,实则是长期精神折磨下的必然结果。

他在遗言中表达了对家人的愧疚,也坦承死亡对他而言是一种解脱。

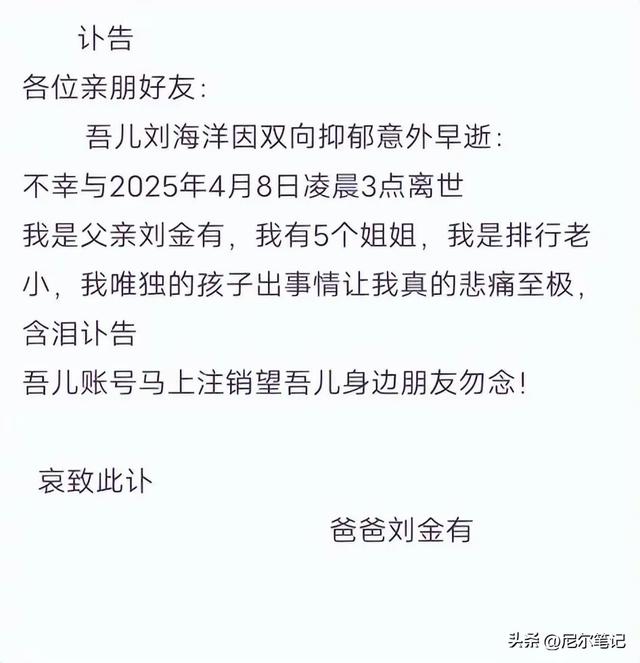

父亲刘金有在整理儿子遗物时,才发现那些被精心隐藏的病历和药物,意识到自己其实从未真正了解儿子的内心世界。

这个发现让丧子之痛更加深刻,他既为儿子的离去感到悲痛,又为自己未能及时提供帮助而自责。

刘海洋的女友同样深受打击,她回忆交往期间的种种细节,才明白那些被误认为"工作压力"的表现其实是严重精神疾病的征兆。

刘海洋的案例引发了关于精神健康问题的广泛讨论。

现代社会的成功标准往往忽视了个体的心理健康需求,特别是在经济条件优越的家庭中,物质满足与精神痛苦可能同时存在。

双向情感障碍等精神疾病具有高度隐蔽性,患者常常出于羞耻感或不愿麻烦他人而选择隐瞒病情。

这起悲剧也折射出我国精神卫生服务的不足,以及公众对心理疾病认知的局限。

社会对"成功"的狭隘定义,家庭对子女过高的期望,以及个人面对压力时的应对方式,都是导致这类悲剧的重要因素。

刘海洋的故事提醒我们:在关注物质成就的同时,更应重视心理健康,建立完善的社会支持系统。

[以下为争议性结尾]

这起事件引发了一个尖锐的社会问题:当一个人已经拥有社会公认的"成功要素"——财富、事业、爱情,却依然选择结束生命时,是否意味着我们对"幸福"的定义存在根本性错误?

更值得深思的是,在物质条件不断改善的今天,为什么精神健康危机反而在年轻一代中愈演愈烈?刘海洋的悲剧不应仅被看作个案,而是整个社会价值体系缺陷的缩影,它迫使我们重新审视:我们是否正在用错误的成功标准,系统性地摧毁着年轻一代的心理健康?

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com