2024年12月26日清晨,北京毛主席纪念堂前的长队蜿蜒如龙,寒风中人们呵着白气,举着鲜花静静等候。这是毛主席诞辰131周年的日子,往年总会有个熟悉的身影出现在队伍中——穿着洗得发白的灰布衣裳,踩着黑布鞋,身形清瘦却挺拔的李讷。但今年直到闭馆音乐响起,那个总是提前半小时到场的老人始终没有出现。

三天后,一张李讷的近照在网络流传:85岁的老人坐在轮椅上,身上搭着素色毛毯,银丝在阳光下泛着微光。尽管脸上布满皱纹,但眼神清亮如旧,嘴角噙着淡淡的笑意,像极了延安窑洞前那个牵着父亲衣角背诗的"大娃娃"。网友们忽然读懂了这份缺席背后的深情——不是不愿来,是身体已不允许她跨越这短短几公里的距离。

一、窑洞里的"小爸爸"与"大娃娃"

1940年延安的冬夜,煤油灯把窑洞照得昏黄。当保育员抱着襁褓中的女婴走进毛主席的书房时,这个连续工作36小时的男人突然停下笔,小心翼翼地接过孩子,粗粝的手指轻轻拂过婴儿柔软的胎发。"就叫李讷吧",他声音沙哑却难掩笑意,"讷于言而敏于行"。

这个在战火中降生的孩子,成了毛主席最特殊的"工作闹钟"。每当警卫员们发愁如何劝主席休息,就会把咿呀学语的李讷抱进书房。小家伙似乎天生懂得父亲的辛劳,学会的第一句话竟是"爸爸散步去",奶声奶气的声音总能让毛主席放下笔,牵着她的小手走向延河边。

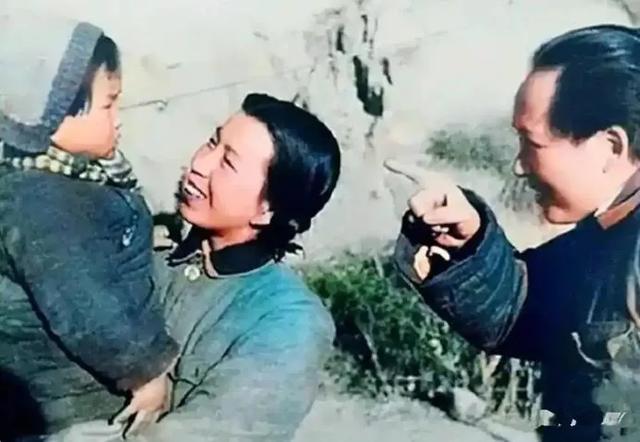

延安的黄土坡上,至今能想象出这样的画面:穿着打补丁军装的毛主席背着手散步,身后跟着一串"小萝卜头",最小的李讷总爱拽着父亲的衣角,听他讲"红军不怕远征难"的故事。

有次暴雨冲垮了孩子们的"秘密基地",毛主席竟蹲在泥地里,带着孩子们用树枝重新搭建小房子,还认真地挖出水沟引流,溅了满身泥浆也不在乎。

1947年转战陕北时,敌机轰炸的警报声中,毛主席把李讷紧紧护在身下。硝烟散去后,他笑着给女儿拍掉身上的尘土:"娃娃不怕,炸弹是纸老虎。"这句玩笑话,成了李讷童年记忆里最坚实的铠甲。

二、不搞特殊的"普通学生"

1949年秋,9岁的李讷走进北京育英小学的课堂。报名时毛主席特意叮嘱:"家长姓名就填警卫员的名字,你和其他孩子一样,没有特殊身份。"这个"秘密"李讷守了整整六年,直到小学毕业,同学们才从报纸上知道,那个总穿着打补丁衣服、和大家一起啃窝头的女孩,竟是毛主席的女儿。

三年困难时期,学校食堂顿顿是红薯面窝头。李讷饿得上课直打瞌睡,卫士长李银桥偷偷塞给她一包饼干,却被毛主席发现。"为什么要搞特殊?"主席拍着桌子生气,"老百姓的孩子能挨饿,我的孩子就不能?"那包饼干最终被送回厨房,切成小块分给了全班同学。

多年后李讷在回忆录里写道:"父亲教我的不是特权,而是如何做一个普通人。他说'自食其力'四个字,比任何勋章都珍贵。"大学毕业后,她主动要求到基层锻炼,在江西农场种过水稻,在中央办公厅做过普通秘书,始终把自己当作"革命的螺丝钉"。

三、风浪中的生命力量

1976年9月9日,收音机里传来哀乐的那一刻,李讷感觉天塌了。母亲入狱,丈夫离婚,她抱着年幼的儿子站在空荡荡的房间里,第一次体会到彻骨的孤独。整理父亲遗物时,她发现了一本泛黄的《毛主席诗词》,扉页上是父亲的亲笔:"送给我的大娃娃,要勇敢面对风浪。"

这句话让她想起1956年的夏天,北戴河狂风大作,毛主席把16岁的她推进波涛汹涌的大海:"不许用救生圈!要学会在风浪里站着!"她曾呛水呛到呕吐,却在父亲鼓励的目光中一次次站起来。此刻,生活的巨浪再次袭来,她握紧拳头告诉自己:"我是毛主席的女儿,不能倒下。"

在最艰难的岁月里,她拒绝组织的特殊照顾,靠在图书馆整理资料的微薄工资养活自己和孩子。冬天没有暖气,就裹着棉被在灯下工作;儿子生病,背着去医院排队挂号。直到1984年,在李银桥的介绍下,她与王景清相遇,两个饱经风霜的人组成家庭,才终于有了可以依靠的肩膀。

四、轮椅上的守望者

近年来,李讷的身影逐渐从公众视野淡出。2021年毛主席诞辰128周年时,她坐着轮椅出席纪念活动,起身献花时踉跄了一下,身旁的工作人员连忙扶住她,却被她轻轻推开:"让我自己来,给爸爸献花要站直。"

今年这张轮椅上的近照,让无数人湿了眼眶。照片里的她虽然行动不便,却依然保持着挺直的坐姿,书架上整齐排列着《毛泽东选集》和泛黄的老照片。

此刻的毛主席纪念堂里,鲜花依然在绽放。人们知道,那个没能到场的女儿,正用自己的方式守护着父亲的精神遗产。她把一生活成了父亲期望的样子:不慕名利,坚韧不拔,在平凡的岁月里,书写着一个共产党人后代的风骨。

这或许就是对伟人最好的告慰——他播下的种子,已在新时代的土壤里,长成了参天大树。

李讷的一生,是对"不忘初心"最生动的诠释。从延安窑洞里的"大娃娃"到轮椅上的老者,她始终坚守着父亲的教诲,用平凡书写伟大。这种代代相传的红色家风,正是中华民族最宝贵的精神财富。

(参考资料:《党史博览》2023年第10期《李讷:父亲教我做普通人》;《环球人物》2024年第1期《轮椅上的守望者》;中央文献出版社《毛泽东家书》)

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com