1980年甘肃地质队的帐篷里,63岁的孙大光凝视着篝火旁发言的年轻人温家宝。沙尘拍打着帆布,而这位地质部长眼中却燃着灼热的光,篝火映照着他腿上的伤疤,那是特殊时期五年半牢狱留下的烙印,而眼前这些年轻的面孔,正承载着他穿越半世纪烽烟仍不灭的信仰。

一、暗战风云:从书店学徒到“敌营”高官

1933年的上海长城书店,16岁的安徽少年孙大光在书架间埋头整理书籍。这个因贫寒辍学的杂工,在进步书刊中发现了新世界:“当读到《共产党宣言》时,我浑身发抖——这就是穷人的出路!” 次年他秘密加入共青团,又在冬日寒夜里宣誓成为共产党员。

潜伏者的生死棋局在抗战烽火中展开:

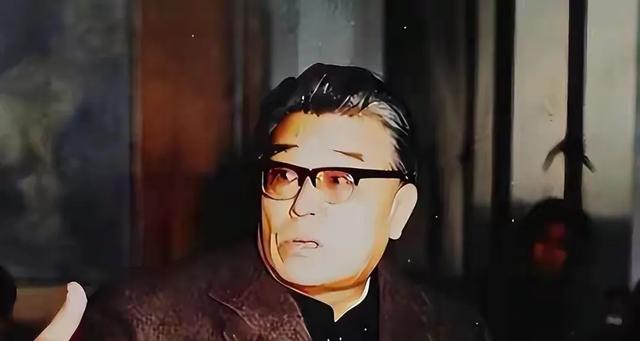

双重身份的艺术:1936年经周恩来亲自部署,他化名“叶兆南”潜入国民党。在重庆、贵阳的交际场中,他西装革履周旋于高官之间,午夜却用密电码传送情报。

长春的惊心时刻:1945年出任国民党长春市社会局长兼教育局长,暗中保护地下党员。当1946年解放军攻占长春时,他主动成为“战俘”——为继续潜伏,甘愿背负骂名。

冰原上的忠诚:交换战俘计划失败后,他毫无怨言转战内蒙古土改。面对昔日同志怀疑的目光,只在日记写道:“真金不怕火炼”。

二、牢狱淬炼:五年半铁窗中的精神图腾

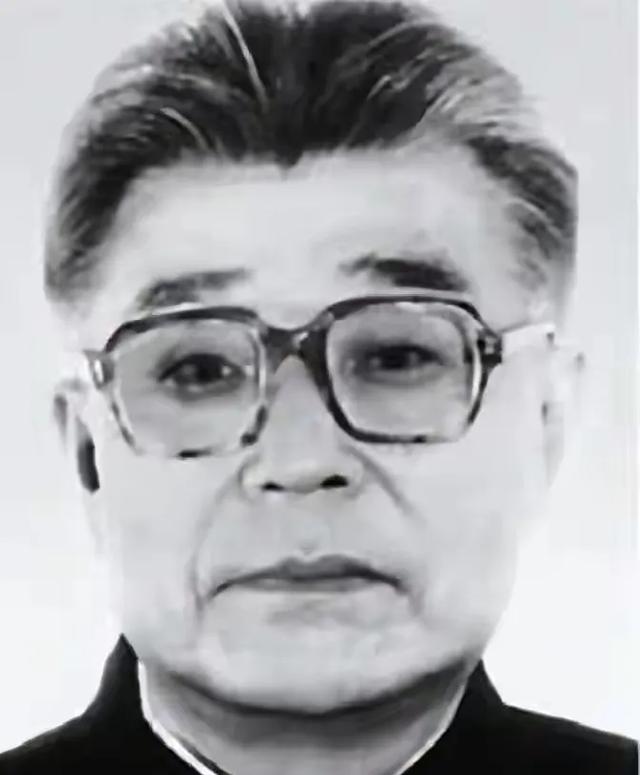

1964年,47岁的孙大光意气风发执掌交通部,指挥万吨巨轮破浪远航。仅两年后风暴骤至,因“国民党特务”嫌疑被关入秦城监狱。

1700多个日夜的坚守:

狭小囚室里,他用指甲在墙壁刻下《共产党宣言》片段;

审讯者逼他诬陷战友,他反将检讨书写成唯物辩证法论文;

得知妻子张刚被迫扫厕所,他撕下棉袄内衬写信:“要像雪中青松,腰杆挺直!”

1975年出狱时,他鬓发尽白却目光如炬,即刻赴任地质总局局长。当看到地质系统瘫痪、专家流放农场,这位历经沧桑的老兵泪洒档案室:“给科学家平反,天塌不下来!”

三、伯乐之道:山沟里走出的共和国总理

1979年地质部办公室,孙大光面对干部名册眉头紧锁:局级领导平均年龄62岁,十年未进大学生。他力排众议启动“青年干部考察计划”,五支考察队深入荒野:

“我要亲眼看看,哪些苗子能在帐篷里扛起未来!”

改变命运的戈壁之行:

在祁连山钻探现场,他发现温家宝的调研报告数据精确到岩石走向的3度偏差;

夜宿帐篷时,青年技术员对地质构造的见解让他拍案叫好:“这才是用脑子找矿!”;

三年间,他带领33名年轻干部踏遍14省区。1983年,温家宝从甘肃山沟走进地质矿产部副部长办公室时,孙大光赠他地质锤与放大镜:“记住,治国如探矿,既要明察秋毫,又要敢破坚岩。”

四、赤子归途:亿元文物的最后捐献

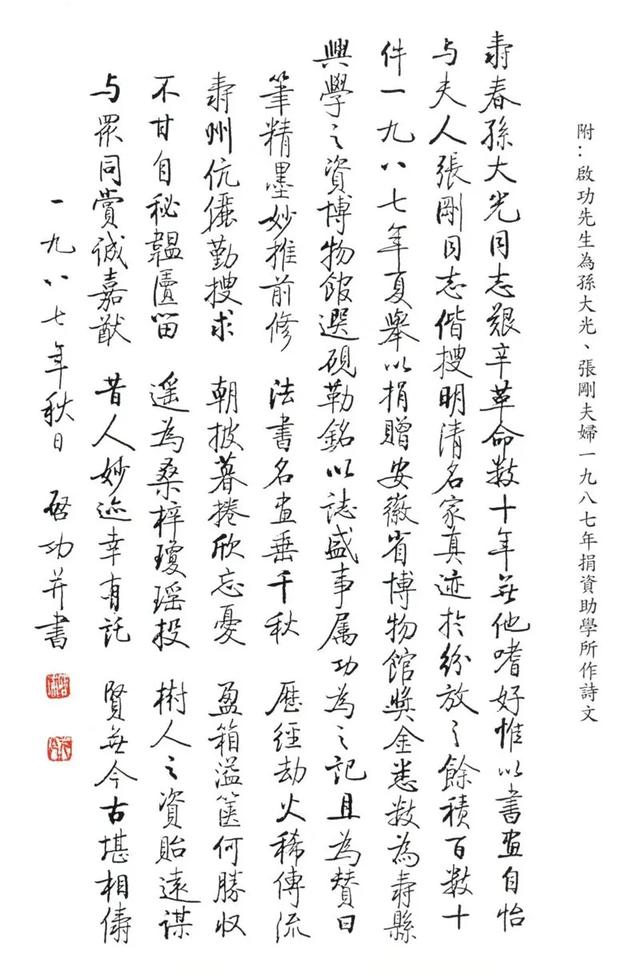

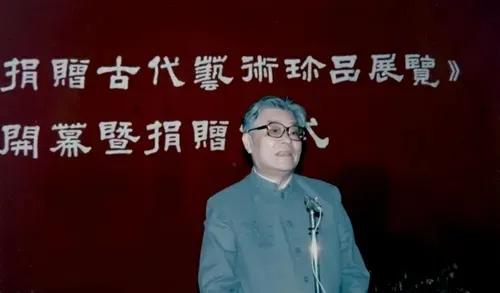

1996年深秋,79岁的孙大光打开家中樟木箱。191件珍藏字画铺满房间:齐白石虾趣图、张大千山水、清代“四王”立轴...妻子轻抚姚鼐书法:“真舍得吗?”他微笑:“这些本是民族的,我们只是保管人。”

倾尽所有的奉献:

首批捐赠安徽省博物馆的12件国家一级文物中,战国玉璧光华流转;

政府奖励的45万元当即转赠寿县建小学;

1997年拍卖10件珍品得款450万,全数投入教育基金。

秘书含泪透露真相:部长家中沙发破洞用毛巾缝补,为捐资洪灾灾区,夫妇俩曾借钱度日。2005年病危之际,他留下震撼遗嘱:“遗体捐医学科研,不搞追悼会。”——1月13日晨,这位88岁老人静默离去,枕边仅余那枚佩戴半世纪的党员徽章。

山河作证:一个共产党人的精神海拔

2010年1月13日,温家宝总理在纪念文章中挥毫:“磊落星月高,苍茫云雾浮”——这恰是孙大光一生的写照。

他的人生如地质年轮般深邃:

14岁革命时,他是上海弄堂传递火种的少年;

潜伏敌营时,他是游走刀尖的“两面人”;

执掌交通时,他是描绘国家动脉的工程师;

铁窗之下,他是守护信仰的囚徒;

慧眼识才时,他是托举新星的伯乐;

捐献所有时,他是回归泥土的赤子。

当我们在博物馆凝视那些捐赠的文物,在乡村小学听见琅琅书声,在共和国大厦看见代代相传的脊梁,便懂得了他用88年刻写的答案:真正的权力是托举他人的力量,真正的财富是奉献天下的胸怀。历史终将铭记——有一种忠诚,经得起敌营的考验、牢狱的淬炼、时间的淘洗,最终在民族复兴的星河中永恒闪耀。

勇敢追梦,不负韶华!点赞此文,开启精彩人生。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com